見たり聴いたり:

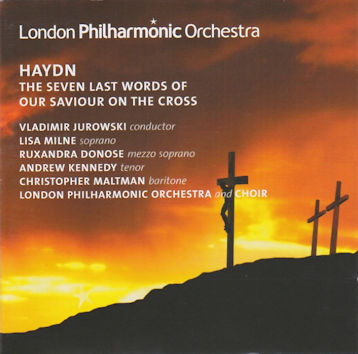

はじめに ハインリッヒ・シュッツ(1585〜1672)が作曲した「十字架上のイエス・キリストの七つの言葉」について、「七つの言葉」の出典となる聖書の記述を参照しながら音楽の味わいを今年6月に掲載しました。シュッツの「七つの言葉」を知ったのは数年前のことでしたが、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732〜1809)にも同名の作品があるとことを教えてくれる人がいてCDを聴かせてもらいました。それは弦楽四重奏曲による演奏録音であったため、タイトルと内容の関係が理解できず困惑しました。先般、シュッツの作品について自分なりの整理が出来た段階で、改めてハイドンの「七つの言葉」について調べてみると、弦楽四重奏曲とは別に声楽作品があることを知り、CDを取り寄せて聴いてみました。シュッツの作品が20分足らずの演奏時間であるのに対して、ハイドンのそれは65分ほどある堂々たるオラトリオの大作です。すぐには取り付くことができず、PCワークのBGMとしてながら聴きをしているうちに、次第に曲調が耳に馴染んできました。シュッツの作品が福音書の言葉だけでシンプルに構成されているのに対してハイドンの作品は自由詩が挿入された壮大なものなので、CDに付録として添えられたブックレットの解説と歌詞の助けを借りて内容を眺めました。その中で把握できたことを以下に示します。 1.ハイドンの「七つの言葉」 CD(ユロフスキ指揮、ロンドン・フィル他)の解説によると、ハイドンの「七つの言葉」は1785年にオーケストラ曲として書かれ、その後1787年に弦楽四重奏用に編曲されました。コラールを主体にしたオラトリオ作品への編曲は1794年から1796年にかけて行われています。現在はその中で弦楽四重奏による演奏が多いとのことです。私が弦楽四重奏曲に出会ったのはそういう事情によるものと分かりました。  ハイドンの「七つの言葉」の正式名称は「十字架の上の我らの救い主が発した七つの言葉」と記されています。十字架上のイエスが残した「七つの言葉」については、キリスト教世界で広く知られており、シュッツ以外にもそれをテーマとした音楽作品はあったものと想像しますが、ハイドンが当初は声楽作品ではなく器楽曲として「七つの言葉」を作曲したことは興味深いことです。弦楽四重奏による作品の段階で導入曲と終曲の間に七つの曲が挟まれて、それぞれが聖書から抽出された七つの言葉に対応しているのです。一つ一つの曲は対応する言葉からわき上がるイメージに基づいて作曲されていることは明らかですが、文化も異なり、音楽に耳が慣れていない者には曲の意図を感じ取るのが難しいようです。 ハイドンの「七つの言葉」の正式名称は「十字架の上の我らの救い主が発した七つの言葉」と記されています。十字架上のイエスが残した「七つの言葉」については、キリスト教世界で広く知られており、シュッツ以外にもそれをテーマとした音楽作品はあったものと想像しますが、ハイドンが当初は声楽作品ではなく器楽曲として「七つの言葉」を作曲したことは興味深いことです。弦楽四重奏による作品の段階で導入曲と終曲の間に七つの曲が挟まれて、それぞれが聖書から抽出された七つの言葉に対応しているのです。一つ一つの曲は対応する言葉からわき上がるイメージに基づいて作曲されていることは明らかですが、文化も異なり、音楽に耳が慣れていない者には曲の意図を感じ取るのが難しいようです。私が当初、タイトルと内容の対応が分からず困惑したのはやむを得ないことでしたが、後にオラトリオ版を繰り返し聴いてから、改めて弦楽四重奏を聴いてみると、次第に各曲の情趣が受け入れられるようになってきた感じがします。 2.オラトリオ「七つの言葉」を聴く ハイドンの「七つの言葉」をオラトリオのCDで聴きながら、ブックレットに掲載された詞章を和訳して味わいました。 全体で65分の曲は第一部と第二部に分割されていて、「七つの言葉」に対応する七曲に加えて、第一部冒頭の「導入部」、五番目の言葉から始まる第二部に先立つ「導入部」が置かれ、七番目の言葉の後に終曲としてのコラールが添えられた10曲で構成されています。 曲の全体を以下に示します。 (七つの言葉と聖書の出典を栗色で示しました。自由詩による詞章は緑色です)) 第一部 1) 導入部(器楽演奏) 2) 父よ、彼らを許したまえ。彼らは何を行っているかを知らずにいるのですから。 (第一の言葉) ルカによる福音書 23章34節

天にまします父よ、永遠の高見からご覧ください!

慈愛の父よ、あなたのひとりが罪びとであるあなたの子どもたちのためにする祈りを 聞き入れてください! おお、私たちは深みに沈み、重い罪を犯していますが、あなたの息子の流す 血によって、皆をお救いください。 子羊の血は復讐のために流されるのではなく、罪をあがなうためのものです。 慈愛の父よ、恩寵を与えたまえ、息子の声をお聞きください! 3) まことに、私は言おう「今日、あなたは私とともに天国にいる」 (第二の言葉) ルカによる福音書 23章43節

すべてを憐み、恩寵と慈愛とにより、あなたは神の子イエスとともにともにある。

あなたを思い起こします、あなたが神の国に行くときには、 私のことも思出して下さい! あなたは彼に慈愛に満ちて約束した「今日、あなたは私とともに天国にいる」 主なる神よ! 私たちを迎えてください! あなたの十字架に下で、私たちの真の悔い改めと償いを見よう! 見よ、オー父よ、いまこの時。あなたの口から慰めを得ます。 「今日、あなたは私とともに天国にいる」 4) 婦人よ、見よ、これがあなたの息子だ。そして見よ、あなたの母だ! (第三の言葉) ヨハネによる福音書 19章16〜27節

イエスの母は、十字架のそばにいて、絶望の涙を流していた。

そして、受難の苦痛の時にあって引き裂かれる苦しみの中で 七倍の苦しさを味わっていた。 まさに優れたあなたが捕えられ、しかも毅然として泰然たる姿で 息子と呼んで弟子を喜ばせ、彼をしてその母の子になることを請うた。 イエスの母よ、あなたはすべての罪の隠れ家にして、子どもたちの願いを聞く。 オー、すべての罪の隠れ家よ、最後の戦いにも私たちをのそばにいて優しさに 満ちる方よ、いつも私たち共にいてください! 私たちが死と戦い、胸を締め付けられるときに、私たちのため息を聞き、 負けぬようにしてください。 私たちを助けて、敵に勝たせてください。 そして、私たちの最後の戦いを守って! 私たちが死と戦うときに母として見守り給え。 そして私たちをあなたの息子にゆだね給え。 5) 私の神よ! なぜわたしを見捨てるのですか? (第四の言葉)マタイによる福音書 27章46節、マルコによる福音書 15章34節

なぜ、あなたは私を見捨てるのですか?

だれが、神の姿をここに見るのでしょうか? だれが、あなたの秘儀を捕まえることが出来るのですか? オー、神よ、あなたの力と権威、オー、権威と強さの神よ 私たちはあなたの作り給うたもの、あなたの愛、オー主よ、私たちを救い給え。 オー、主よ、私たちはあなたに心から感謝します。 私たちのために苦痛し、嘲笑され、見捨てられ、恐れ、苦しみを受けられました。 主よ、だれがあなたを愛さなかったのか。罪によってあなたを悲しませました。 だれが、あなたの恩恵を見損なったのでしょうか? いいえ、だれも私たちをあなたから引き離せず、まさにここに「永遠」があります。 第二部 6) 導入部(器楽演奏) 7) イエスは叫ばれた "渇く!" (第五の言葉) ヨハネによる福音書 19章28節

復讐を抑えて、怒りを和らげよ!

人々よ、思いやりをもって和らげよ、そして心に憐みを呼び起こそう! 男がイエスにこぶのついた棹につけたワインを差し出した。 そして、彼を元気づけようとした。 さらに無慈悲なことが出来ようか? 今や、彼はもはや苦痛から逃れて、心地良さそうに見えた。 おー、彼の最後の渇きの中で、男がこぶを差し出したのだ。 8) 成し遂げられた (第六の言葉) ヨハネによる福音書 19章30節

犠牲の子羊として、イエスはその晩十字架に着いた

そして彼は大声で叫ばれた「成し遂げられた」 我々にとって損なうものは、これによって達成された。 われわれの怒りの哀しみ、盲目の哀しみ、それらのすべて それが彼らの罪であり、罪の積み重ねである! 人々よ感謝せよ! 彼が栄光と力を得たとき、人々は彼を痛ましく思われただろう。 仲介者としてのキリストよ、我らを滅びから救い給え! 神であり人(神人)のイエスよ、我らの胸の奥を聞き給え! あなたの受難と死によって、我らを見捨てたもうことの無きよう。 我らをいつか天国に受入れ、永遠の友となし給え。 9) 父よ、あなたの手に私の霊魂をゆだねます (第七の言葉) ルカによる福音書 23章46節

あなたの手に、オー主よ、私の霊魂をゆだねさせ給え。

いまや受難は高みに上らず、彼は大声で勝利を唄い、叫ぶ 父よ私の魂を受け取り給え、あなたに私の霊魂をゆだねます。 そして、頭を傾け、死んだ。 永遠の滅びから彼の血が我らを救い給うた。 我ら人間への愛から、愛ゆえに彼は罪びととしての死を遂げた。 あなたは我らに新たな命を与えたもうた。 私たちは何をあなたに差し上げられるだろうか? あなたの足にひざまずき、深く帰依します 我らの心を供物としてお受け取り下さい。 10) 彼はもういない (終曲) 彼はもういない 大地の深みが再び鳴り響く 彼はもういない 揺れ動け、ゴルゴタよ、揺れ動け! 彼は死んで高みにいる オー太陽よ、消え失せ、日々の輝きを失わしめよ 大地は引き裂かれよ、なにゆえに人殺しが出てくるのだ 彼の墓を開き、父よ光をもたらし給え! 我らを包み込む地上の国は血でけがされた。 3.オラトリオ「七つの言葉」の味わい 粗削りで浅薄な和訳を恥ずかしく思っています。不満足な形でも日本語にしてみないと味わえないのでお許しください。七つの言葉のそれぞれについて、聖書の字句が最初に歌われ、自由詩によるコラールがそれに続きます。最後に「彼はもういない」と歌われる終曲には、葬送の気持よりも強い嘆きと叫びが感じられます。 七つの言葉とそれに続く曲は声楽と器楽演奏によって構成されています。これまで聴いてきたオラトリオやカンタータ、受難曲等の宗教曲と違い、器楽演奏で語られる表現の豊かさもハイドンのこの曲の特徴のようです。オーケストラの曲から弦楽四重奏曲を経て声楽部分を含むオラトリオに発展してきた成り立ちを踏まえて、器楽演奏の素晴らしさを感じます。 別のところに掲載したハインリッヒ・シュッツの「七つの言葉」と比べてみると、雰囲気の違いは歴然としていますが、それぞれに完成された音楽であると思います。 *ハイドンの「七つの言葉」では二番目と三番目の言葉の順がシュッツの曲とは逆に配置されています。 ひまに飽かせて取り組んだ、ささやかな「探求」の記録として掲載します。 以上

平成30年10月23日 稲林記

付記:

上の報告を書き終えてアップしてからも、なおハイドンの「七つの言葉」のことを考えています。詞章の内容を眺めたオラトリオ版と以前から聴いていた弦楽四重奏版を交互に聴きながら…。基本的な旋律を同じくする二つの曲がある中で、先行して作曲されたオーケストラ、並びに弦楽四重奏の「七つの言葉」には既に歌が織り込まれていたのではないか、ということにふと気付きました。抽象的な旋律の器楽曲が先に出来て後から声楽の詞章が作られたとは思えないのです。 大作曲家ハイドンの作品についてうがった考えをするのは遠慮すべきだと思いますが、オラトリオを聴いた後で、繰り返し聴く弦楽四重奏がとてもしっくりと耳に馴染むことからふと空想が起こりました。 時間を重ねて心ゆくまで音楽を味わうことができるのは仕合せなことです。 H30.10.24

|